平成30年度の取り組み

これまでの取り組み » 令和4年度 / 令和3年度 / 令和2年度 / 令和元年度 / 平成30年度 / 平成29年度 / 平成28年度 / 平成27年度 / 平成26年度 / 平成25年度 / 平成24年度 / 平成23年度 / 平成22年度 / 平成21年度 / 平成20年度

『情報学部公開講座 2018』の開催

市民の方々に,情報学部の文工融合型の研究と教育を広く知っていただくため,毎年11月に開催されるテクノフェスタにあわせて情報学部公開講座を開講しています.講義内容は,情報学部の文工融合教育をミニ体験できるように,情報学部の各学科の教員がミニ講義とパネルディスカッションを行い,聴講者の質問に答えます.2018年度は,「人工知能が拓く明日の暮らし」をテーマにして,11月10日(土)に開催しました.会場アンケートで,回答者の約9割が再び参加したいと答えるなど,好評を得ました.

【ミニ講義の担当教員】

- ・情報社会学科 教授 杉山岳弘(メディア情報学,コンテンツ・デザイン,人文系データベース)

演題「人文系データベースは人々の生活を豊かにする?」 - ・行動情報学科 准教授 遊橋裕泰(経営工学,マーケティング)

演題「情報科学でちょっと変わる子育て!」 - ・情報科学科 助教 石川翔吾 (認知症情報学,ヒューマンインタフェース,認知科学)

演題「プログラミングの考え方を認知症ケアの分析に活用する!?」

【コーディネーター】

- ・行動情報学科 教授 湯浦克彦 (協創的システムデザイン,共感分析,社会情報システム)

情報オリンピック日本委員会主催の地域密着型学習支援策「レギオ」

レギオとは,情報オリンピック日本委員会が主催する講習会です.この講習会では,情報オリンピックの予選参加を目指す高校生に対して,プログラミングとアルゴリズムの基礎的なトレーニングを行います.

レギオとは,情報オリンピック日本委員会が主催する講習会です.この講習会では,情報オリンピックの予選参加を目指す高校生に対して,プログラミングとアルゴリズムの基礎的なトレーニングを行います.

今年度は,入門編を2018(平成30)年8月6日(月) 9時30分~17時00分に開催しました.浜松工業高校生14名,清水東高校生5名,磐田南高校生9名の計28名が参加しました.また,初級編を 2018(平成30)年8月20日(月) 9時30分~17時40分に開催しました.入門編と同じ28名が参加しました.本講習会の講師は,本学部情報科学科の小暮悟准教授が担当しました.8月20日の初級編終了後,情報オリンピック日本委員会理事長の筧捷彦先生からのコメント動画を再生し,情報オリンピックへの参加が呼びかけられました.

アイデアソン&ハッカソンの開催

今年も,静岡県と協力し,情報学部主催のアイデアソン&ハッカソンが開催されました.テーマは「地域づくりin静岡 ~アプリで実現する地方創生~」です.

9月29日に開催されたアイデアソンでは,市川博之氏のファシリテーションのもと,6グループ,24人の参加者は,最近困ったこと等の個人的経験からスタートして,アイデアをブラッシュアップしていきました.ベスト・アイデア賞に輝いたのは,ICカードをかざさなくてもバスに乗車できる「遠鉄バスセンサー乗車」.ユニーク・アイデア賞は,自炊をする気がない人と料理が余って困る人を結びつける「おすそわけ錬金術」に贈られました.

12月15日に開催されたハッカソンでは,杉本等氏のコーディネートのもと,3グループ,11人の参加者が,アイデアソンで練り上げたアイデアを実現するために,アプリケーションの設計・開発に取り組みました.最優秀賞に輝いたのは,雨に濡れない,陽に当たらない等,いつもよりちょっと「ラッキー」なルートをお勧めする「ラッキーロード」.審査員特別賞は,自炊をする気がない人と料理が余って困る人を結びつける「おすそわけ錬金術」に贈られました.

GPリーグ ヤマハ発動機プログラミングコロシアム静岡県西部大会の開催

静岡大学,ヤマハ発動機,静岡新聞社・静岡放送,一般社団法人GPリーグの主催による「GPリーグヤマハ発動機プログラミングコロシアム静岡県西部大会」を開催しました.

本イベントは静岡県西部地区在住の小学校3年生~6年生を対象としたプログラミング体験・競技イベントであり,参加は無料でした.120名(先着順)の児童が予選会に参加し,勝ち残った12名の児童が4名1組のチームとなって決勝大会に臨みました.予選会および決勝大会はいずれも静岡大学浜松キャンパスで開催されました.予選会・決勝大会ともに多くの子ども達・保護者の方々にご参加いただき,盛況のうちに終了しました.

静岡大学,ヤマハ発動機,静岡新聞社・静岡放送,一般社団法人GPリーグの主催による「GPリーグヤマハ発動機プログラミングコロシアム静岡県西部大会」を開催しました.

本イベントは静岡県西部地区在住の小学校3年生~6年生を対象としたプログラミング体験・競技イベントであり,参加は無料でした.120名(先着順)の児童が予選会に参加し,勝ち残った12名の児童が4名1組のチームとなって決勝大会に臨みました.予選会および決勝大会はいずれも静岡大学浜松キャンパスで開催されました.予選会・決勝大会ともに多くの子ども達・保護者の方々にご参加いただき,盛況のうちに終了しました.

GPリーグ静岡県西部大会のWebページ:https://gpleague.jp/606/

情報学ワークショップ「地域とともに発展する情報学」開催

本ワークショップは情報学研究推進室が主催するイベントですが,遠山室員の企画によるものであり,地域連携と大きく関わるテーマであることから,地域連携推進室が共催として実施しました. 本ワークショップでは,情報学の中でも新しい教育としてのプログラミング教育やICTを活用した教育に注目し,静岡大学情報学部も参画している浜松地域の産官学連携事業「浜松ITキッズプロジェクト」に話題提供をいただいて情報学の未来の教育のあり方について議論を深めました.本イベントは小学生等の保護者の皆様,中学校・高等学校や大学の先生方,高校生,行政関係の方,プログラミングに関係する企業の方や市民の方など,60名以上の皆様にお集まりいただき,盛会のうちに閉幕いたしました.

小学校でのIT教育支援

浜松市立追分小学校からの依頼で,昼休みの時間に小学校1年生~6年生の子ども達がパソコンを用いて活動する場面を支援しました.Scratchを使ったプログラミングや名刺づくり,タブレットPCの使い方などについて支援を行いました.活動日は6月~11月の期間の中で14回,各40分程度です. 本実践にはボランティアとしてプログラミング学習経験のある学部生及び大学院生のスタッフが参加しました.ボランティアスタッフは主体的に小学校と連絡を取り合い,支援内容の準備に取り組みました.スタッフからは「小学校の先生に『最初と比べるとだいぶ子どもに慣れてきた』と評価をいただき,自分の変化を感じることができた」,「児童に教えるだけでなく自分も学べる場であり,とてもやりがいのある活動だった」といった感想が得られました.

小学校でのプログラミング教育の実践(浜松市立雄踏小学校)

浜松市立雄踏小学校からの依頼で,クラブ活動として小学校4年生~6年生の約40名を対象としたScratchを使ったプログラミング教育を実施しました.本実践にはボランティアとしてプログラミング学習経験のある学部生及び大学院生のスタッフが参加しました.ボランティアスタッフは地域連携推進室員の指導のもと,教育内容についての事前検討会を行ってから実践に臨みました. 事前検討会には雄踏小学校の先生にもご参加いただき,児童の様子について理解を深めました. クラブ活動に参加した児童からは,「とても楽しかった」「大学生が教えてくれたおかげでうまくできた」といった感想が得られました.

三島市立坂小学校でのプログラミング教育への協力

三島市立坂小学校からの依頼を受け,2018年度のプログラミングを用いた授業づくりに遠山室員が協力しました.坂小学校では三島市の指定を受けて2018年度からプログラミング教育の研究を行っています.遠山室員は,4年生と5年生の総合的な学習の時間の授業を観察して得られたことを小学校へフィードバックするだけでなく,小学校でのプログラミング教育の基本的な考え方について演習を含む講演も担当しました.坂小学校でのプログラミング教育と遠山室員による協力は,2019年度も継続される予定です.

天竜厚生会でのプログラミング教育等への協力

社会福祉法人天竜厚生会からの依頼を受け,「静岡県ふじのくに型学びの心育成支援事業」の一環として,子ども達のプログラミング体験及び名刺づくり体験の講師を遠山室員が務めました.体験活動は,2018年12月27日,2019年1月14日,2019年3月25日に半日の日程で行われました.各回について小学生から高校生までの多様な学年の子ども達 約20名が参加し,それぞれの作品を作り上げました.

浜松市立雄踏小学校 高学年対象プログラミング授業への協力

2018年度,浜松市立雄踏小学校の高学年児童全員に対するプログラミングを用いた授業づくりに遠山室員が協力しました.雄踏小学校では,4年生は総合的な学習の時間,5年生は算数科,6年生は理科のそれぞれの授業において,2020年度から実施される学習指導要領を見据えたプログラミングの授業を全ての学級で開始しました.遠山室員は,各学年の授業案の作成に協力し,授業の様子を観察して得られたことを小学校へフィードバックしました.この雄踏小学校の取り組みは2019年3月8日静岡新聞朝刊に取りあげられました.

2018年度,浜松市立雄踏小学校の高学年児童全員に対するプログラミングを用いた授業づくりに遠山室員が協力しました.雄踏小学校では,4年生は総合的な学習の時間,5年生は算数科,6年生は理科のそれぞれの授業において,2020年度から実施される学習指導要領を見据えたプログラミングの授業を全ての学級で開始しました.遠山室員は,各学年の授業案の作成に協力し,授業の様子を観察して得られたことを小学校へフィードバックしました.この雄踏小学校の取り組みは2019年3月8日静岡新聞朝刊に取りあげられました.

磐田市立富士見小学校 5年生算数科のプログラミング授業実施と教師向け研修会

磐田市立富士見小学校からの依頼を受け,5年生全3クラスに対して正多角形の性質を学習するプログラミングの授業,及び小学校教師向けプログラミング教育研修会を,2019年2月15日に遠山室員が実施しました. 小学校5年生算数科 正多角形の単元は,2020年度から実施される学習指導要領にてプログラミングを導入することが明記されているため,この授業は指導要領の先行実施として試行されました.児童らは話し合いを通じてプログラムの意味と正多角形の性質とを対応付けながら学びを深めることができました. また,授業後に実施された教師向け研修会では,プログラミングを用いた授業の組み立て方について学ぶだけでなく,プログラミングの楽しさも体験いただくことができました.

熱海市教育委員会主催 小学校でのプログラミング教育研修会の実施

熱海市教育委員会から依頼を受け,2018年7月31日の半日の研修会に遠山室員が講師として協力しました.当日は遠山室員より,小学校でのプログラミング教育の基本的な考え方についての講演,及び小学校5年生算数科における正多角形の性質を学ぶプログラミングの演習が提供されました.当日は小学校の先生方や技術科・情報科に関係される先生方30名あまりが参加されました.

平成30年度 小学校におけるプログラミング教育実践研修(静岡県総合教育センター主催)

静岡県総合教育センターが主催する,小学校でのプログラミング教育に対応するための小学校・特別支援学校教員希望者対象研修会について依頼を受け,遠山室員が講師として協力しました.研修当日の2018年8月6日は,遠山室員より「学校におけるプログラミング教育の基本的な考え方」についての講演,小学校5年生算数科における正多角形の性質を学ぶプログラミングの演習,小学校6年生理科におけるエネルギーの効率的な使い方に関するプログラミング演習,及び総合的な学習の時間での探究的なプログラミングの演習が実施されました. 本研修を含む静岡県総合教育センター主催の研修は「平成30年度静岡県教員研修計画」(静岡県教育委員会発行)に基づき策定されているものです.(静岡県総合教育センターは教育関係職員の研修・教育相談・生涯学習の推進に関することなどを担当されています)

第96回教育研究発表会でのプログラミング教育ワークショップの実施

2018年10月5日に行われた第96回教育研究発表会(静岡大学教育学部附属浜松小学校)にて,小学校でのプログラミング教育について講演と演習を提供するワークショップを遠山室員が実施しました.演習では,小学校6年生理科でのプログラミング教育の事例を紹介しました.教育研究発表会には静岡県西部地区を中心に,様々な地域から教育関係者が集まるイベントで,年に一度開催されています.

2018年度静岡県教育情報化推進ワークショップⅡでの講演

静岡県経営管理部ICT推進局ICT政策課と静岡県教育委員会教育政策課の共催による,静岡県内の市町教育委員会情報教育担当者(主に小学校でのプログラミング教育の担当主事)対象のワークショップについて依頼を受け,遠山室員が講師として協力しました.2019年2月18日のワークショップ当日は,遠山室員より「学校におけるプログラミング教育の意義と方法」についての講演,及び小学校5年生算数科における正多角形の性質を学ぶプログラミングの演習が実施されました. 本事業は,静岡県ICTエキスパート派遣事業によって,ICTエキスパートとして登録されている遠山室員が講師を務めたものです.

静岡県立浜松南高校理数科教育への協力

静岡大学情報学部の永吉研究室では,静岡県立浜松南高校の理数科教育に協力し,永吉研究室の学生と高校生が協力して,地域課題解決のためのビジネスプランの立案を行なっています.

高校生と大学生は,日頃の自分たちが自転車で通学する際に直面する問題点に着目し,これを解決するための製品を考案し,ビジネスプランとしてまとめるほか,しずおかビジネスプランコンテストに応募しました.これらの一連の活動は,創造性涵養教育,アントレプレナーシップ教育の一助にもなっています.

静岡大学情報学部の永吉研究室では,静岡県立浜松南高校の理数科教育に協力し,永吉研究室の学生と高校生が協力して,地域課題解決のためのビジネスプランの立案を行なっています.

高校生と大学生は,日頃の自分たちが自転車で通学する際に直面する問題点に着目し,これを解決するための製品を考案し,ビジネスプランとしてまとめるほか,しずおかビジネスプランコンテストに応募しました.これらの一連の活動は,創造性涵養教育,アントレプレナーシップ教育の一助にもなっています.

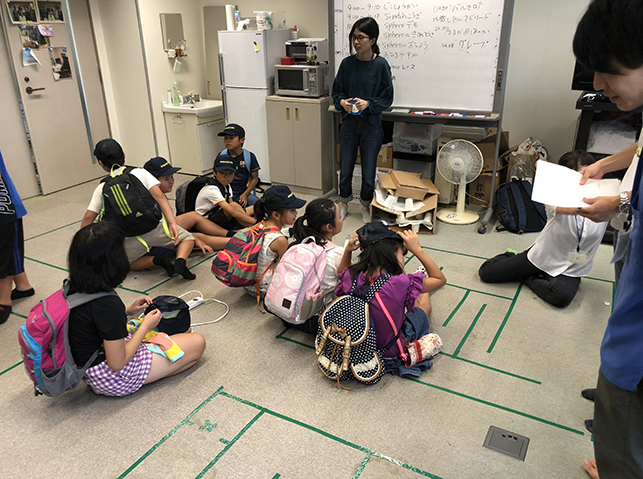

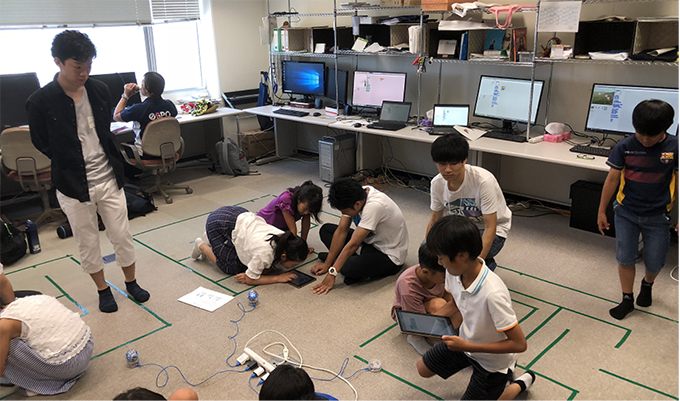

プログラミング講座の実施

静岡大学情報学部 行動情報学科 田中宏和研究室では,夏休みに地域の子供たちを集めてロボットを使ったプログラミング講座を開催しました.子供たちはタブレットPCを使って球体のボールを自在に操るプログラムづくりに挑戦しました.学生との交流も深め楽しい1日になりました.

川根本町小学校にプログロミング授業を提供

静岡大学情報学部の田中宏和研究室では静岡県立川根高校魅力化向上事業に参加し,生徒が母校の小学校に訪問してプログラミング教育を実施する構想を立てています.2018年度は,その基礎を作るため静大主導で小学校にプログラミング教育の導入を行うことを行いました.なお,本活動の一部は,平成30年度しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決事業の助成を受けています.

静岡県立川根高校の動画によるプロモーション活動

静岡大学情報学部の永吉研究室では,静岡県立川根高校魅力化向上事業において,動画を用いたプロモーション活動の支援を行なっています.静岡県立川根高校の認知度の上昇による入学者数の増加に向けて,川根高校の魅力をインターネットにて配信するために動画制作を行なっています.なお,本活動の一部は,平成30年度しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決事業の助成を受けています.

川根高校の魅力化プロジェクト

静岡県立川根高等学校(以下,川根高校)の学生数が減少している中,学生数増加のために静岡大学三研究室との連携プロジェクトが始まりました.杉山岳弘研究室では,川根留学生という制度を利用した県外からの受検生を増加させる目的で,高校受験を控える中学生に向けて川根高校の魅力を伝えるWebサイトを制作しました.

学生達が中心となって,Webサイトの企画書や画面レイアウト図を作成し,川根町と川根高校の先生方との打ち合わせをもとにそれらの修正を進め,Webサイトを制作・公開しました.具体的には,川根高校留学生適性診断(いくつかの質問に答えることで川根高校に向いているかを診断できる)や,川根高校の校舎・周辺地域のドローン写真,川根留学生が利用できる3つの寮の360度VR画像,部活動など学校生活の写真をまとめたフォトギャラリー,川根留学生一人の一日の生活のタイムラインなど魅力を発信するコンテンツを制作しました.

制作したWebページのURL:http://www.sugilab.net/kawako/

障害者就労支援ボランティア活動

静岡大学情報学部 行動情報学科 田中宏和研究室では,社会福祉法人「みどりの樹」と連携し,同法人が運営する喫茶店「七色カフェ」の店舗管理システムを開発し提供しています.弁当宅配サービス事業のシステムも開発し提供しています.また,同法人が地域住民との交流を深めるために毎年実施している「まつぼっくり祭り」に運営スタッフとして加わり,聖霊クリストファー大学の学生と共に,会場設営だけではなく,楽しいゲームを企画し実施しました.

次世代経営者養成講座の実施

静岡大学情報学部 行動情報学科の田中宏和教授,遊橋裕泰教授,永吉実武准教授らは,静岡銀行Shizuginshipが主催するエグゼクティブビジネス講座に協力し,静岡県の中小企業等の次世代経営者養成に向けたビジネス教育を実施しています.内容は,経営学,経営戦略,マーケティング,経営管理,リーダーシップ,ファイナンス,一般教養などの次世代の経営者が必要とされる知識を取り扱うほか,ディスカッション形式の実践的なケーススタディを行っています.また,受講者は習得した知識を用いて,グループワークにて地域活性化のためのビジネスプランを考案します.

静岡大学情報学部 行動情報学科の田中宏和教授,遊橋裕泰教授,永吉実武准教授らは,静岡銀行Shizuginshipが主催するエグゼクティブビジネス講座に協力し,静岡県の中小企業等の次世代経営者養成に向けたビジネス教育を実施しています.内容は,経営学,経営戦略,マーケティング,経営管理,リーダーシップ,ファイナンス,一般教養などの次世代の経営者が必要とされる知識を取り扱うほか,ディスカッション形式の実践的なケーススタディを行っています.また,受講者は習得した知識を用いて,グループワークにて地域活性化のためのビジネスプランを考案します.

自動写真撮影システム「インスタ映えくん」の設置

情報学部3年坪井祐磨さん,村手涼雅さん,総合科学研究科2年恩田康平さんらが,川根本町情報政策課と連携し,塩郷のつり橋への自動写真撮影システム「インスタ映えくん」の設置に取り組みました. 本取り組みは,平成29年度に実施された先端情報学実習「新たな知的IoTシステム創出の研究(情報科学科・峰野教授)」を契機に,平成29年10月28日及び12月2日に実施された静岡大学アイデアソン・ハッカソン(情報学部主催)にて最優秀賞を受賞したアイデアとソフトウェアを発展させた学官連携プロジェクトとして進められました. 「インスタ映えくん」は,つり橋近くに設置したカメラに向かって橋の上から手を振ることで自動でシャッターが切られて写真が撮影できるシステムで,手持ちカメラでは撮れないアングルからの魅力的な写真を楽しめます. 学生自ら川根本町と連携しながら地域課題を感じ,現地で使い物になるICTシステムの研究開発を意識することで,学内だけでは体験しきれない社会経験や実践的教育効果も得られました.本取り組みは,公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム「H30年度ゼミ学生等地域貢献推進事業」の支援も受けて実施されました.

小学生向けの動画編集講座開催

静岡大学情報学部の永吉研究室では,静岡銀行地域創生部が主催する地域貢献活動であるキッズアカデミーに協力しました.2018年度のキッズアカデミー第一部には,浜松市の小学生60名ほどが参加し,有限会社春華堂浜北工場の工場見学を実施し,ニコエにて和菓子作り体験を行いました.第二部では,永吉研究室所属学生が撮影した工場見学と和菓子作り体験の動画を用いて,小学生向けに動画編集講座を実施しました.今の小学生にとってYouTuberなどのインターネット上の動画は身近なものであるだけでなく,将来就きたい職業の上位にもなっており,高い関心を得ることができました.

三ヶ日町観光協会連携「三ヶ日観光アイデアソン&プレゼンテーションコンテスト」

杉山岳弘研究室では,三ヶ日町観光協会から依頼を受け,2017年度から3年計画で,三ヶ日町における観光振興を観光協会と研究室の学生達が中心となって連携して進めています.(1)資源化,(2)資産化,(3)価値化の考えのもと,持続的かつ多彩な観光化を実現していく計画で,今年で2年目になります.

2017年度では,(1)資源化を実施し,観光資源の洗い出し,巡検調査,観光資源台帳データベースの作成を行いました.これにより,三ヶ日町に存在する観光スポットにおける現状の情報を正確に把握し,観光化に向けた課題を明らかにしました.

2018年度では,次の段階である,(2)資産化および(3)価値化を目標に,資源化で作成したデータベースをもとに,地域の宝となるものを抽出し,内外に価値を広めるためのアイデアソンイベントを実施しました.多様なアイデアの中から,最優秀賞を受賞したアイデアである「三ヶ日自転車道」を三ヶ日町観光化の中心として進めていくことを決定しました.

2019年度では,他グループのアイデアやアイデアの元になった着想を用いつつ,自転車道のアイデアを発展させ実用化に向けて引き続き連携事業を進めていきます.

アイデアソンURL:https://www.sugilab.net/mikkabi/

第24回国立大学新構想学部 教育・研究フォーラム参加

長崎大学環境学科学部で2018(平成30)年9月25日(火)・26日(水)に「第24回国立大学新構想学部教育研究フォーラム」が開催されました.本フォーラムは,新しい構想のもとに設立された国立大学の学部が集まって,あるテーマに関する研究・活動報告,情報交換を行うものです.本年度は,「新構想学部に期待される地域貢献・国際貢献」というテーマでした. まず,25日のシンポジウムでは,長崎大学・広島大学・徳島大学・静岡大学などが話題提供,講演を行いました.静岡大学からは,情報学部地域連携推進室の小暮准教授が「情報学の特性を活かした地域連携活動」と題して,静岡大学情報学独自の地域連携活動と今後の展望について講演しました. 夕方からは懇親会が行われ,各大学の学部長・学科長・センター長が懇親を深めつつ情報交換をしました.26日の情報交換会では,十数の大学学部の出席者から現状の状況と今後の組織改編の流れなどが報告され,特に,テーマでもある地域連携と国際貢献に関して活発な情報交換が行われました.

浜松・磐田地域の若者の消費動向調査とキャッシュレス化促進策の提言

静岡大学情報学部の永吉研究室では,地域活性化促進策の提言に向けて,地域の事業者(株式会社クレディセゾン東海支社)と協力し,浜松・磐田地域の若者の消費動向調査とキャッシュレス化促進策の提言を行なっております.浜松・磐田地域の若者の消費動向調査を実施しました.また,金銭出納管理機能一体型のスマートフォンアプリを開発し,テクノフェスタにて小学生向けの実証実験を実施しました.また,キャッシュレス社会を前提とした,これまでにない家庭向けの金銭管理教育ツールを提言しました. なお,本活動の一部は,ふじのくに地域・大学コンソーシアム平成30年度 ゼミ学生等地域貢献推進事業の助成を受けています.

NHK静岡放送局スタジオ見学会

2019年3月1日に情報社会学科の藤岡研究室・杉山岳弘研究室・森野研究室による共同社会見学イベントとして,NHK静岡放送局のスタジオ見学会を実施しました.スタジオ見学では,設備や機材などの説明を受けました.現役アナウンサーによるデモンストレーションも行われ,現場の雰囲気を感じることが出来ました.座談会では,社員の方々に学生からの質問に答えていただき,NHKやテレビ局の業務について理解を深めることが出来ました.お昼のニュースの時間には,実際に局内でアナウンサーやスイッチャーの熟練した仕事ぶりを見学することが出来ました.非常に緊張感のある雰囲気でした.

普段見ることのできないテレビ局の裏側を知ることができ,貴重な体験になりました.アナウンサーが放送原稿をどのように読んでいるのか,地震などの緊急事態の時にどのようにして瞬時に情報を伝えているのかなど初めて知る仕組みに多々驚かされました.座談会では,番組が放送されるまでの流れや仕事内容に加えて,入社2・3年目の若手社員の方から就活時の経験談も聞くことができとても参考になりました.放送中の引き締まる空気の一方で明るく,生き生きとした雰囲気があり,社員の皆さんの仕事へのやりがいを感じることができました.このような貴重な機会を設けて下さったNHK静岡放送局の皆さまに心より感謝申し上げます.

2019年3月1日に情報社会学科の藤岡研究室・杉山岳弘研究室・森野研究室による共同社会見学イベントとして,NHK静岡放送局のスタジオ見学会を実施しました.スタジオ見学では,設備や機材などの説明を受けました.現役アナウンサーによるデモンストレーションも行われ,現場の雰囲気を感じることが出来ました.座談会では,社員の方々に学生からの質問に答えていただき,NHKやテレビ局の業務について理解を深めることが出来ました.お昼のニュースの時間には,実際に局内でアナウンサーやスイッチャーの熟練した仕事ぶりを見学することが出来ました.非常に緊張感のある雰囲気でした.

普段見ることのできないテレビ局の裏側を知ることができ,貴重な体験になりました.アナウンサーが放送原稿をどのように読んでいるのか,地震などの緊急事態の時にどのようにして瞬時に情報を伝えているのかなど初めて知る仕組みに多々驚かされました.座談会では,番組が放送されるまでの流れや仕事内容に加えて,入社2・3年目の若手社員の方から就活時の経験談も聞くことができとても参考になりました.放送中の引き締まる空気の一方で明るく,生き生きとした雰囲気があり,社員の皆さんの仕事へのやりがいを感じることができました.このような貴重な機会を設けて下さったNHK静岡放送局の皆さまに心より感謝申し上げます.

久留女木の棚田調査

情報社会学科の藤岡研究室では,学生たちが主体となり,久留女木の棚田(浜松市北区引佐町西久留女木)に関する現地調査を行いました.調査では,インタビューと参与観察によって久留女木の棚田の現状や課題を明らかにすることをめざしました.2018年10月28日(日)の調査では学生4名が棚田における米の収穫作業を体験するとともに,久留女木竜宮小僧の会(久留女木の棚田の保全のために活動する市民団体)の方々にインタビューを実施しました.11月1日(木)の調査では,学生1名が浜松市みおつくし文化センターで開催された「北区みんなでまちづくりトーク」に参加し,久留女木竜宮小僧の会による市民団体活動発表を見学するとともに,同会の方々にインタビューを実施しました.12月9日(日)には学生1名が久留女木竜宮小僧の会の収穫祭に参加し,棚田の保全に関わる人々の熱意に触れてきました.

情報社会学科の藤岡研究室では,学生たちが主体となり,久留女木の棚田(浜松市北区引佐町西久留女木)に関する現地調査を行いました.調査では,インタビューと参与観察によって久留女木の棚田の現状や課題を明らかにすることをめざしました.2018年10月28日(日)の調査では学生4名が棚田における米の収穫作業を体験するとともに,久留女木竜宮小僧の会(久留女木の棚田の保全のために活動する市民団体)の方々にインタビューを実施しました.11月1日(木)の調査では,学生1名が浜松市みおつくし文化センターで開催された「北区みんなでまちづくりトーク」に参加し,久留女木竜宮小僧の会による市民団体活動発表を見学するとともに,同会の方々にインタビューを実施しました.12月9日(日)には学生1名が久留女木竜宮小僧の会の収穫祭に参加し,棚田の保全に関わる人々の熱意に触れてきました.