令和元年度の取り組み

これまでの取り組み » 令和4年度 / 令和3年度 / 令和2年度 / 令和元年度 / 平成30年度 / 平成29年度 / 平成28年度 / 平成27年度 / 平成26年度 / 平成25年度 / 平成24年度 / 平成23年度 / 平成22年度 / 平成21年度 / 平成20年度

- ・『情報学部公開講座 2019』の開催

- ・アイディアソン&データソン2019

- ・情報オリンピック日本委員会主催の地域密着型学習支援策「レギオ」

- ・GPリーグヤマハ発動機プログラミングコロシアム令和記念静岡県大会が開催されました

- ・三島市立坂小学校でのプログラミング教育への協力

- ・令和元年度 小学校におけるプログラミング教育実践研修(静岡県総合教育センター主催)

- ・掛川市教育委員会主催 小学校でのプログラミング教育研修会の実施

- ・浜松市立追分小学校主催 プログラミング教育研修会の実施

- ・学生のボランティア活動(浜松市立追分小学校)

- ・浜松市立雄踏小学校 5~6年生のプログラミング授業への協力

- ・浜松市立追分小学校のみなさんによる静岡大学情報学部の見学

- ・浜松科学館 子どもを対象としたプログラミング教育の研究会が開催されました

- ・西遠女子学園での模擬授業の実施(リケしず出前授業)

- ・静岡県立浜松南高校の理数科教育への協力

- ・学生の学生による小学生のためのプログラミング教育講座

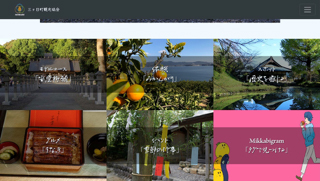

- ・三ヶ日町観光協会連携「三ヶ日町観光協会WEBサイト制作」

- ・川根高校の魅力化プロジェクト

- ・三ヶ日町観光協会連携「三ヶ日町観光協会公式WEBサイトリニューアル」

- ・「西浦の田楽」の継承の大切さを伝える絵本制作プロジェクト

- ・地域次世代経営者養成講座の実施

- ・静岡県立川根高校魅力向上事業での動画によるプロモーション活動

- ・小学生向けの動画編集講座開催

- ・情報学部の地域連携科目

『情報学部公開講座 2019』の開催

市民の方々に,情報学部の文工融合型の研究と教育を広く知っていただくため,毎年11月に開催されるテクノフェスタにあわせて情報学部公開講座を開講しています.講義内容は,情報学部の文工融合教育をミニ体験できるように,情報学部の各学科の教員がミニ講義とパネルディスカッションを行い,聴講者の質問に答えます.2019年度は,「学校におけるプログラミング教育の意義と課題」をテーマにして,11月9日(土)に開催しました.会場アンケートで,回答者の約9割が再び参加したいと答えるなど,好評を得ました.

【ミニ講義の担当教員】

- ・遠山紗矢香 情報科学科・助教(プログラミング教育,協調学習)

演題「初等教育におけるプログラミング教育の現状と課題」 - ・福田直樹 行動情報学科・准教授(エージェント,オントロジー,セマンティックWeb,アルゴリズム・プログラミング)

演題「高等教育におけるプログラミング教育の現状と課題」 - ・吉田寛 情報社会学科・教授 (哲学,思想,情報社会,ガバナンス)

演題「プログラミング教育が社会に及ぼすインパクト」

【コーディネーター】

- ・太田剛 情報科学科・教授 (ソフトウェア開発環境,デバッガ,プログラミング)

アイディアソン&データソン2019

地域連携推進室の主催,静岡県の協力のもと,アイディアソン&データソンを12月に開催しました.12月7日のアイディアソンでは,8人の参加者は,市川博之氏のファシリテーションのもと,身近な問題からスタートし,交通事故情報をはじめ,英語が使えない旅行者,地図を読めない人,大きな荷物を持った旅行者の支援について,問題の再定義,解決のために必要なデータについて考えていきました.

地域連携推進室の主催,静岡県の協力のもと,アイディアソン&データソンを12月に開催しました.12月7日のアイディアソンでは,8人の参加者は,市川博之氏のファシリテーションのもと,身近な問題からスタートし,交通事故情報をはじめ,英語が使えない旅行者,地図を読めない人,大きな荷物を持った旅行者の支援について,問題の再定義,解決のために必要なデータについて考えていきました.

12月22日のデータソンでは,アイディアソンでのアイディアを現場で検証し,必要となるデータとその使用方法を考案しました.最後に,10分間で発表と質疑を行い,本学教員も含めた審査員5名,及び参加学生が審査しました.最優秀賞は地図が読めない人に音声でナビをする「地図なしナビ」,特別賞は自分の訪れた場所を記録し自分だけの地図を作っていく「自分地図」に贈られました.

情報オリンピック日本委員会主催の地域密着型学習支援策「レギオ」

レギオとは,情報オリンピック日本委員会が主催する講習会である.この講習会では,情報オリンピックの予選参加を目指す高校生に対して,プログラミングとアルゴリズムの基礎的なトレーニングを行う.

レギオとは,情報オリンピック日本委員会が主催する講習会である.この講習会では,情報オリンピックの予選参加を目指す高校生に対して,プログラミングとアルゴリズムの基礎的なトレーニングを行う.

今年度は,入門編を2019(令和元)年8月8日(木) 9時30分~17時00分 に開催した.浜松工業高校生15名,磐田南高校生9名,浜松西高校生1名,掛川工業高校生9名の計28名から申し込みを受け,27名が実際に参加した.また,初級編を 2019(令和元)年8月23日(金) 9時30分~17時40分に開催し,入門編と同じく27名が参加した.本講習会の講師は,本学部情報科学科の小暮悟准教授が担当した.

本講座は2017(平成29)年から AtCoder社の全面協力のもと,AtCoderを用いたオンラインジャッジシステムを採用しており本年度も演習にて受講生がプログラムコンテスト形式で演習を行っていた.昨年度3高校からの受講生を引き受けていたが,本年度は4高校から受講生が来たことで,各受講生の能力のばらつきが多くなった.それに対応するため,AtCoder での問題数を昨年度よりも増やして,簡単な問題から難しい問題まで登録したが,できる受験生はほとんどすべての課題を終わらせており来年度開催ではもっと多くの問題を登録するなどして対応する予定である.

8月23日の初級編終了後,情報オリンピック日本委員会理事長の筧捷彦先生からの受講生への一言動画を再生し,情報オリンピックへの参加が呼びかけられた.

GPリーグヤマハ発動機プログラミングコロシアム令和記念静岡県大会が開催されました

11月2日(土)に静岡大学浜松キャンパスにおいて,小学生がプログラミングを学ぶ競技会「GPリーグ ヤマハ発動機プログラミングコロシアム令和記念静岡県大会」予選会が開催され,およそ100名の子ども達が参加しました.また,11月4日(月祝)にはサンストリート浜北において,予選会を勝ち抜いた子ども達12名が参加する決勝大会が開催されました.

酒井三四郎 教授による開会挨拶で本競技会が開幕し,遠山紗矢香 助教による「プログラミングが切り拓く未来」が保護者向けの講演として行われました.情報学部の学生も運営支援として参加し,予選会では司会進行を務めたほか,子どもたちのプログラミングや運営をサポートしました.予選会・決勝大会ともに多くの方々にご参加いただき,大盛況のうちに閉幕しました.

当日の様子は,静大TVでご覧いただけます. https://sutv.shizuoka.ac.jp/video/228/2314

なお,12月22日(日)に開催された同全国大会に出場した静岡県代表の4名は,準優勝に輝きました.

静岡大学は,GPリーグヤマハ発動機プログラミングコロシアムが始まった2018年から,国立大学法人唯一の幹事校(2019.11.05時点)として本事業に参加しています.

・参考URL: https://gpleague.jp/

・下の報道記事は2019/11/03, 2019/11/05 各日の静岡新聞朝刊に掲載されたものです.(静岡新聞社許諾済)

三島市立坂小学校(三島市教育委員会プログラミング教育指定校)でのプログラミング教育への協力

三島市立坂小学校からの依頼を受け,2019年度のプログラミングを用いた授業づくりに遠山室員が協力しました.坂小学校では三島市の指定を受けて2018年度からプログラミング教育の研究を行っています.2019年11月には研究成果を発表するための研究発表会が開催され,遠山室員は「新しいメディアとしてのプログラミング」として講演を行ったほか,公開された1年生・4年生・6年生の各授業に対するコメントをフィードバックしました.

令和元年度 小学校におけるプログラミング教育実践研修(静岡県総合教育センター主催)

静岡県総合教育センターが主催する,小学校でのプログラミング教育に対応するための小学校・特別支援学校教員希望者対象研修会について依頼を受け,遠山室員が講師として協力しました.研修当日の2019年8月5日は,遠山室員より「学校におけるプログラミング教育の基本的な考え方」についての講演,小学校5年生算数科における正多角形の性質を学ぶプログラミングの演習,小学校6年生理科におけるエネルギーの効率的な使い方に関するプログラミング演習,及び総合的な学習の時間での探究的なプログラミングの演習が実施されました.

本研修を含む静岡県総合教育センター主催の研修は「令和元年度静岡県教員研修計画」(静岡県教育委員会発行)に基づき策定されているものです.(静岡県総合教育センターは教育関係職員の研修・教育相談・生涯学習の推進に関することなどを担当されています)

掛川市教育委員会主催 小学校でのプログラミング教育研修会の実施

掛川市教育委員会から依頼を受け,2019年9月19日の半日の研修会に遠山室員が講師として協力しました.当日は遠山室員より,小学校でのプログラミング教育の基本的な考え方についての講演,及び小学校6年生理科における,電気の効率的な利用を行うことを目指したセンサーを活用したプログラミングの演習が提供されました.当日は小学校の先生方や技術科・情報科に関係される先生方30名あまりが参加されました.

浜松市立追分小学校主催 プログラミング教育研修会の実施

浜松市立追分小学校から依頼を受け,2019年7月29日の半日の研修会に遠山室員が講師として協力しました.当日は遠山室員より,小学校でのプログラミング教育の基本的な考え方についての講演,及び小学校5年生算数における,正多角形の性質を学ぶためのプログラミングの演習が提供されました.当日は追分小学校の先生方15名あまりが参加されました.

学生のボランティア活動(浜松市立追分小学校)

静岡大学情報学部では,専門であるプログラミングやICT活用の知見を活かして,地域の学校でボランティア活動を行っています.10月からは浜松市立追分小学校へお伺いし,ボランティアの学生が1年生~6年生の全てのクラスに対して,プログラミングの支援を行いました.

静岡大学情報学部では,専門であるプログラミングやICT活用の知見を活かして,地域の学校でボランティア活動を行っています.10月からは浜松市立追分小学校へお伺いし,ボランティアの学生が1年生~6年生の全てのクラスに対して,プログラミングの支援を行いました.

浜松市立雄踏小学校 5~6年生のプログラミング授業への協力

2019年度,浜松市立雄踏小学校の5~6年児童全員に対するプログラミングを用いた授業づくりに遠山室員が協力しました.雄踏小学校では新学習指導要領の全面実施を見据えて,5年生は算数科,6年生は理科のそれぞれの授業において,プログラミングの授業を全ての学級で開始しています.遠山室員は,5年生向け授業の実施,及び6年生向け授業の指導案作成への協力・授業の参観とフィードバックを行いました.また,各授業の運営には静岡大学情報学部のボランティア学生が協力しました.

浜松市立追分小学校のみなさんによる静岡大学情報学部の見学

浜松市立追分小学校の5年生と6年生が,キャリア教育の一環として静岡大学浜松キャンパスを訪問し,情報学部の専門教科の授業やキャンパス内の施設を見学しました.見学では2つのグループに分かれて,広報委員会の田村教員と遠山室員が引率を行いました.児童のみなさんの多くは,毎年11月に浜松キャンパスで開催されている「テクノフェスタ・静大祭」を訪問した経験があるということでしたが,今回の見学では普段の大学の様子を見ていただいたため,大学生が1人1台のパソコンを使って学んでいることや,予習・復習など主体的に学習を進めていることなどに改めて驚いている様子でした.

浜松科学館 子どもを対象としたプログラミング教育の研究会が開催されました

来年度から小学校ではプログラミング教育が始まることを受け,日本認知科学会「学習と対話」分科会では,浜松科学館・静岡大学情報学部地域連携推進室の共催イベントとして,「プログラミング教育と認知科学」研究会を開催しました.

来年度から小学校ではプログラミング教育が始まることを受け,日本認知科学会「学習と対話」分科会では,浜松科学館・静岡大学情報学部地域連携推進室の共催イベントとして,「プログラミング教育と認知科学」研究会を開催しました.

当日はプログラミング環境「Viscuit」開発者であり実践者でもある原田先生をお招きして講演をお聞きしながら,Viscuitの体験をしました.また,学校内外からプログラミング教育の実践者をお招きし,それぞれの現場から具体的なお話をお聞きしました.

日時:2019年11月17日(日)14:30-17:00

場所:浜松科学館「みらいーら」

https://www.mirai-ra.jp/

参加費:無料

西遠女子学園での模擬授業の実施(リケしず出前授業)

遠山室員が,西遠女子学園の高校生30名程度に対して,模擬授業を実施しました.この事業は大学の授業の雰囲気を体験してもらうことを目的としたものです.理系クラスの生徒さんを対象に行われた本模擬授業では,静岡大学情報学部の紹介に加えて,発話分析や社会ネットワーク分析といった手法を用いた遠山室員の研究の内容が紹介されました.

西遠女子学園にて毎年7月に開催する高校1年生向け「大学模擬授業」の一部を,「リケしず」の出前授業として実施しています.写真は西遠女子学園にご提供いただいたものです.

※リケしず:「理系女子夢みっけ☆応援プロジェクト in しずおか」(女子中高生の理系進路選択支援プログラム)

静岡県立浜松南高校の理数科教育への協力

研究成果は浜松南高校の理数科内での研究発表においてトップの成績を収めるとともに,静岡大学情報学部主催情報学シンポジウム2019において2チームとも受賞しました.

情報学シンポジウム2019におけるタイトルは「3面の情報をもとに Excel を用いた最小手での解法の探索」と「ルービックキューブ 3x3 ~180°回転で生じるパターンとその特徴について~」でした.

学生の学生による小学生のためのプログラミング教育講座

文科省指導要領の改訂により2020年度から全国の小学校においてプログラミング教育の導入が始まります.田中研究室では地域の小学校と連携して「学生の学生による小学生のためのプログラミング教育講座」を提供するプロジェクトを推進しています.この活動では,小学校と連携して,講座の企画から教材づくり,授業の実施までのすべての活動を学生がチームを作って主体的に行っています.講座は3日間コースとなっており,Scratchの基本操作から始めて最終日には本格的なゲームづくりまでを指導しています.2019年度は,「楽しい」,「わかる」,「論理的思考が身に着く」を目標に掲げ,浜松市立西都台小学校 (4,5,6年生),市立泉小学校 (4,5,6年生),市立花川小学校 (5,6年生),市立佐鳴台小学校 (4年生),川根本町立本川根小学校 (5,6年生),川根本町立中川根第一小学校 (5,6年生),川根本町立中川根南部小学校 (5,6年生)で実施し成果をあげました.なお,本プロジェクトは静岡放送(SBS)で紹介されたほか,経営情報学会東海支部主催「2019年度学生研究発表会」において研究奨励賞を受賞しました.

文科省指導要領の改訂により2020年度から全国の小学校においてプログラミング教育の導入が始まります.田中研究室では地域の小学校と連携して「学生の学生による小学生のためのプログラミング教育講座」を提供するプロジェクトを推進しています.この活動では,小学校と連携して,講座の企画から教材づくり,授業の実施までのすべての活動を学生がチームを作って主体的に行っています.講座は3日間コースとなっており,Scratchの基本操作から始めて最終日には本格的なゲームづくりまでを指導しています.2019年度は,「楽しい」,「わかる」,「論理的思考が身に着く」を目標に掲げ,浜松市立西都台小学校 (4,5,6年生),市立泉小学校 (4,5,6年生),市立花川小学校 (5,6年生),市立佐鳴台小学校 (4年生),川根本町立本川根小学校 (5,6年生),川根本町立中川根第一小学校 (5,6年生),川根本町立中川根南部小学校 (5,6年生)で実施し成果をあげました.なお,本プロジェクトは静岡放送(SBS)で紹介されたほか,経営情報学会東海支部主催「2019年度学生研究発表会」において研究奨励賞を受賞しました.

三ヶ日町観光協会連携「三ヶ日町観光協会Webサイト制作」

杉山岳弘研究室では,三ヶ日町観光協会から依頼を受け,2017年度から3年計画で,三ヶ日町における観光振興を観光協会と研究室の学生達が中心となって連携して進めています.(1)資源化,(2)資産化,(3)価値化の考えのもと,持続的かつ多彩な観光化を実現していく計画で,今年で3年目になります.2017年度では,(1)資源化を実施し,観光資源の洗い出し,巡検調査,観光資源台帳データベースの作成を行いました.これにより,三ヶ日町に存在する観光スポットにおける現状の情報を正確に把握し,観光化に向けた課題を明らかにしました.2018年度では,次の段階である,(2)資産化および(3)価値化を目標に,資源化で作成したデータベースをもとに,地域の宝となるものを抽出し,内外に価値を広めるためのアイデアソンイベントを実施しました.2019年度では,(3)価値化の一環として,三ヶ日牛バーガーのWebサイトの制作と,三ヶ日町観光協会Webサイト制作を実施しています.

杉山岳弘研究室では,三ヶ日町観光協会から依頼を受け,2017年度から3年計画で,三ヶ日町における観光振興を観光協会と研究室の学生達が中心となって連携して進めています.(1)資源化,(2)資産化,(3)価値化の考えのもと,持続的かつ多彩な観光化を実現していく計画で,今年で3年目になります.2017年度では,(1)資源化を実施し,観光資源の洗い出し,巡検調査,観光資源台帳データベースの作成を行いました.これにより,三ヶ日町に存在する観光スポットにおける現状の情報を正確に把握し,観光化に向けた課題を明らかにしました.2018年度では,次の段階である,(2)資産化および(3)価値化を目標に,資源化で作成したデータベースをもとに,地域の宝となるものを抽出し,内外に価値を広めるためのアイデアソンイベントを実施しました.2019年度では,(3)価値化の一環として,三ヶ日牛バーガーのWebサイトの制作と,三ヶ日町観光協会Webサイト制作を実施しています.

三ヶ日牛バーガーURL: https://www.sugilab.net/mikkabigyu/

川根高校の魅力化プロジェクト

静岡県立川根高等学校(以下,川根高校)の学生数が減少している中,学生数増加のために静岡大学三研究室との連携プロジェクトが2018年度から始まりました.杉山岳弘研究室では,川根留学生という制度を利用した県外からの受検生を増加させる目的で,高校受験を控える中学生に向けて川根高校の魅力を伝えるWebサイトを制作しました.2019年度では,川根町の観光の魅力を伝えるコンテンツを追加します.

静岡県立川根高等学校(以下,川根高校)の学生数が減少している中,学生数増加のために静岡大学三研究室との連携プロジェクトが2018年度から始まりました.杉山岳弘研究室では,川根留学生という制度を利用した県外からの受検生を増加させる目的で,高校受験を控える中学生に向けて川根高校の魅力を伝えるWebサイトを制作しました.2019年度では,川根町の観光の魅力を伝えるコンテンツを追加します.

制作したWebページのURL:http://www.sugilab.net/kawako/

三ヶ日町観光協会連携「三ヶ日町観光協会公式Webサイトリニューアル」

杉山岳弘研究室では,三ヶ日町観光協会から依頼を受け,2017年度から3年計画で,三ヶ日町における観光振興を観光協会と研究室の学生達が中心となって連携して進めています.(1)資源化,(2)資産化,(3)価値化の考えのもと,持続的かつ多彩な観光化を実現していく計画で,今年で3年目になります. 2017年度では,(1)資源化を実施し,観光資源の洗い出し,巡検調査,観光資源台帳データベースの作成を行いました.これにより,三ヶ日町に存在する観光スポットにおける現状の情報を正確に把握し,観光化に向けた課題を明らかにしました. 2018年度では,次の段階である,(2)資産化および(3)価値化を目標に,資源化で作成したデータベースをもとに,地域の宝となるものを抽出し,内外に価値を広めるためのアイデアソンイベントを実施しました.多様なアイデアの中から,最優秀賞を受賞したアイデアである「三ヶ日自転車道」を三ヶ日町観光化の中心として進めていくことを決定しました. 2019年度では,自転車道のアイデアを発展させ実用化に向けて進めるとともに,他グループのアイデアやアイデアの元になった着想を活かしつつ,三ヶ日町観光協会公式Webサイトリニューアルを実施しました.

杉山岳弘研究室では,三ヶ日町観光協会から依頼を受け,2017年度から3年計画で,三ヶ日町における観光振興を観光協会と研究室の学生達が中心となって連携して進めています.(1)資源化,(2)資産化,(3)価値化の考えのもと,持続的かつ多彩な観光化を実現していく計画で,今年で3年目になります. 2017年度では,(1)資源化を実施し,観光資源の洗い出し,巡検調査,観光資源台帳データベースの作成を行いました.これにより,三ヶ日町に存在する観光スポットにおける現状の情報を正確に把握し,観光化に向けた課題を明らかにしました. 2018年度では,次の段階である,(2)資産化および(3)価値化を目標に,資源化で作成したデータベースをもとに,地域の宝となるものを抽出し,内外に価値を広めるためのアイデアソンイベントを実施しました.多様なアイデアの中から,最優秀賞を受賞したアイデアである「三ヶ日自転車道」を三ヶ日町観光化の中心として進めていくことを決定しました. 2019年度では,自転車道のアイデアを発展させ実用化に向けて進めるとともに,他グループのアイデアやアイデアの元になった着想を活かしつつ,三ヶ日町観光協会公式Webサイトリニューアルを実施しました.

三ヶ日町観光協会公式Webサイト:https://mikkabi-tourism.com/

「西浦の田楽」の継承の大切さを伝える絵本制作プロジェクト

本プロジェクトは,浜松市の国指定重要無形民俗文化財「西浦の田楽」の絵本を制作して,読み聞かせを実施し,継承の大切さを伝えることを目的としています.「西浦の田楽」は,静岡県浜松市最北端の天竜区水窪町西浦地区で行われる祭りで,1300年もの間,継承され続け,国指定重要無形民俗文化財(第一号)となっています.現在,急激な過疎化によって継承の危機にさらされています.そこで,継承することに込められた想いを,大人が子どもたちに伝え,子どもたちが一人でも多く,継承に関する課題に危機感をもつように伝えていくため,子どもたちにとって最も親しみのあるメディアとして絵本を採用し,西浦田楽の絵本を制作しました.制作した絵本を使って,浜松市内の小学校低学年の子どもたちに読み聞かせを行い,継承の大切さを伝えるとともに,絵本の読み聞かせ団体や図書館に贈呈するとともに,西浦の田楽の当日には配布も行いました.

本プロジェクトは,浜松市の国指定重要無形民俗文化財「西浦の田楽」の絵本を制作して,読み聞かせを実施し,継承の大切さを伝えることを目的としています.「西浦の田楽」は,静岡県浜松市最北端の天竜区水窪町西浦地区で行われる祭りで,1300年もの間,継承され続け,国指定重要無形民俗文化財(第一号)となっています.現在,急激な過疎化によって継承の危機にさらされています.そこで,継承することに込められた想いを,大人が子どもたちに伝え,子どもたちが一人でも多く,継承に関する課題に危機感をもつように伝えていくため,子どもたちにとって最も親しみのあるメディアとして絵本を採用し,西浦田楽の絵本を制作しました.制作した絵本を使って,浜松市内の小学校低学年の子どもたちに読み聞かせを行い,継承の大切さを伝えるとともに,絵本の読み聞かせ団体や図書館に贈呈するとともに,西浦の田楽の当日には配布も行いました.

【報道】

・2020年1月18日 中日新聞朝刊(17)浜松・遠州

西浦田楽 自作絵本 読み聞かせ

・2020年1月20日 静岡新聞朝刊(21)地域西

西浦の田楽 絵本で継承 静大生の田中さん制作,読み聞かせ

・2020年1月30日 静岡新聞朝刊(22)地域西

“この人”掲載「西浦の田楽」を伝える絵本を制作した田中歩実さん

・2020年2月9日 静岡新聞朝刊(20)地域西

西浦の田楽 絵本で伝える 水窪小児童に読み聞かせ 静岡大生 田中さん

地域次世代経営者養成講座の実施

静岡大学情報学部行動情報学科の田中宏和教授,遊橋裕泰教授,永吉実武准教授らは,静岡銀行Shizuginshipが主催するエグゼクティブビジネス講座に協力し,静岡県の中小企業等の次世代経営者養成に向けたビジネス教育を実施しています.内容は,経営学,経営戦略,マーケティング,経営管理,リーダーシップ,ファイナンス,一般教養などの次世代の経営者が必要とされる知識を取り扱うほか,ディスカッション形式の実践的なケーススタディを行っています.また,受講者は習得した知識を用いて,グループワークにて地域活性化や地域企業連携のためのビジネスプランを考案します.

静岡県立川根高校魅力向上事業での動画によるプロモーション活動

静岡大学情報学部の永吉研究室では,静岡県立川根高校魅力化向上事業において,2018年度から動画を用いたプロモーション活動の支援を行なっています.

2019年度は,静岡県立川根高校の生徒と共に川根地域探求を行うとともに,川根高校の特徴である「地域交流,IT教育,地域企業との連携」を題材に情報発信ツールとしてのプロモーション動画制作を行いました.前年度に制作した動画は,「地域みらい留学」のイベントでも配信されました(https://c-mirai.jp/school/kawane/).また,長期的視点に立脚し,川根高校の生徒が自ら動画を用いた情報発信ができるようになることを目標に,生徒にも取材活動や動画編集活動を行ってもらいました.(なお,本活動の一部は,令和元年度しずおか中部連携中枢都市圏地域課題解決事業の助成を受けています)

小学生向けの動画編集講座開催

静岡大学情報学部の永吉研究室では,2018年度から地域小学生向けに動画編集講座を行っています.2019年度は,「キッズラボ」や「第24回テクノフェスタin浜松」にて小学生向けの動画編集講座を実施しました.

「第24回テクノフェスタin浜松」での小学生向け動画編集講座(目指せ!キッズYouTuber)の様子は下記の静大TV(https://sutv.shizuoka.ac.jp/video/170/2322)の中でも紹介されています. (なお,本活動の一部は,高柳記念未来技術創造基金の支援を受けています)

情報学部の地域連携科目

情報学部には,地域社会と連携した科目(訪問,見学,インタビュー調査,外部講師による授業など)があります.ここでは,そういった地域連携科目を紹介します.

コミュニティ・デザイン論/演習

これらの授業では,人間集団や社会・文化の成立,歴史と深く関わるコミュニティ概念について,社会科学の理論や方法を踏まえて学んでいます.日常に身近でありながら「遠い」存在にもなっている対象や場(災害,家族,地域社会,祭り,市民協働,NPO,職場)を取り上げ,その具体例を通してコミュニティをいかにデザインするかを考えていきます.その中で,地域コミュニティの実態を学ぶためにフィールドワークを行い,コミュニティの今日的課題を把握していきます.特に,浜松市市民協働センターや浜松まつり会館といった学外のフィールドに赴き,調査や観察を通して情報収集を行なっています.

都市・地域政策論/演習

都市・地域における行政,産業,生活を支える政策の実際を,問題発見・問題分析・問題解決型の手法により学びます.授業では,浜松市西部清掃工場,カワイ楽器竜洋工場,遠州鉄道などを訪れ,観察と職員・従業員による講義から,都市・地域政策の実態を理解していきます.また,学期後半の数週間を使って,自分たちで都市・地域政策に関するテーマを決めて調査・報告するプロジェクト型のグループワークを実施しています.調査では,行政,企業,NPOなど,地域の皆さまに学生によるインタビューやフィールドワークにご協力いただいています.

自治体行政論

本講義では,行政組織の構造や行政組織が今日おかれた状況を踏まえたうえで,具体的な行政施策等と行政課題を学んでいます.また,都市自治システムに関する理論なども取り上げ,行政職員へのキャリアを展望する受講生の学習について支援を行っています.その中で,本学部卒業生を含む行政職員などの方々をお招きして,それぞれの経験に基づいた講義をしていただき,行政職員の仕事について学生に考えてもらっています.

フィールドリサーチ

この授業では,「社会調査法」等で学んだ諸技法を活かして,調査を企画・実施できる力を身につけるととともに,調査対象者(協力者)に対する共感性を養うことを目標にしています.学生は,地域調査を実施し,行政,企業,地域・住民組織,NPO等,さまざまな分野で活躍しておられる地域の方々にインタビューを行っていきます.2019年度は防災・災害対策をテーマに,聖隷浜松病院,静岡県浜松土木事務所,浜松市危機管理課等にご協力いただき,調査を実施しました.

コミュニティ・地域再生論

この授業は,これまでコミュニティ系の科目で学んできたコミュニティ・デザインや都市地域政策に関する知識や社会調査の手法を用いて,実際に,コミュニティや地域社会の課題や問題に関する具体的な政策提案,実践を行っています.浜松市における,住民組織や行政,企業,NPOといった地域における様々なアクターと連携し,情報技術の活用やアクションリサーチなどの手法を用い,地域やコミュニティの抱える課題や問題解決をめざしています.これまでに,浜松市肴町の自治会・発展会(商業地域)や中澤町の自治会・NPO(住宅地域)等と連携し,町歩き,地域の状況についてのヒアリング,店舗や住民へのヒアリングや交流などを行い,地域再生のための提言を行っています.

博物館実習

博物館学芸員資格取得のための科目であり,博物館資料の収集,保管,展示,調査研究,その他博物館学芸員の諸業務を実際に体験することで,理解を深めます.学内実習では,絵画,工芸品等の日本美術の作品を用い,その取り扱い,調査研究等について実習します.また学内における小展示を企画,実施します.見学実習では,7か所以上の博物館施設等の見学を実施し,うち2~3か所についてはバックヤードを含めた見学を行います.

コミュニティ・メディア実習

この実習では,社会や地域の課題を社会調査を通じて理解し,情報の発信者としての視点や素養と,社会に対して情報発信していくための知識と技術を実践的に学びます.学生は,実社会の問題を取り上げて社会調査を行い,自らの問題意識に基づいて情報を構成し,メッセージを込めたメディア作品を制作していきます.2019年度は,浜松市内の建築・不動産会社,子どもと家族の支援活動をしている一般社団法人,飲食店,写真館などにインタビュー調査を実施して,ドキュメンタリー映像を作成しました.

地域情報マネジメント

生活,文化,政策,産業,まちづくり,防災など,地域に関連する情報をマネジメントするために必要な社会的・経営的・技術的な知見や方法について学び,それらを地域において応用・実践できる総合的な能力を養うことを目的とした授業です.地域に関るさまざまな情報をいかに収集して利用可能な形にし,社会や産業の活性化に活かしていくことができるのかを学習します.2019年度は,静岡県の協力のもとアイディアソン&データソン2019と合わせて開講しました.受講者は,アクセシビリティをテーマとして,身近な課題を解決するために,データとその利活用方法について考案しました.

知的情報システム開発

この授業の前半では,現在注目されている企業活動におけるデータ分析の活用と,データを活用した情報サービス構築の方法について学んでいます.企業の第一線で活躍されているプロフェッショナルから講話をいただいており,現状の成果,課題,新たな技術や応用の動向などについて知見を得ることができます.また,授業の後半には,ユーザ評価を中核とするデザイン思考型の情報サービス計画手法に関する講述に加えて,地域企業を訪問し,その企業の技術者を交えて運輸サービス提案の発表討論を実施しています.

情報学特別講義Ⅰ

この講義では,企業,行政,メディアなど,特に地域情報化の現場で生じている現象や課題を知り,それに応えるためにどのような形で情報学を深めるべきかについて理解を深めていきます.そのために,情報化の最前線に対応する企業や自治体で働く方々に,それぞれの現場の実態と課題をお話しいいただいています.2019年度は,静岡県を代表するメディアである静岡新聞・静岡放送の方々を講師としてお招きし,メディアの現場における業務の実態や課題について講義していただき,地域メディアの実態の意義と役割についての理解を深めました.

情報資産構築論

この授業では,企業における業務のプロセスと業務プロセスを支援する情報システムの概要,代表的な課題や取り組み方,それらの最新動向について学びます.授業の中では,学生たちが企業内部の部門長のロールプレイを行い課題に関する取り組み方を考案,発表していきます.さらに,静岡県内の企業の情報関連技術者や経営者を招いて講演していただき,実際問題と対比することによって理解を深めていきます.

わが街・浜松の市政

全学教育科目の一つであるこの授業では,浜松市の職員を毎回講師に招き,浜松市の現状や課題,市の施策について学んでいきます.都市計画,産業,育児,防災,環境,多文化共生,行財政改革など,様々な分野において現場に携わっている方々の話を聴くことで,私たちの生活に密接に関わる地方行政の実際について理解を深めることができます.